기원의 부재 속에서 확장되는 것은 바로 허구의 다수성multiplicité이다. 기원도 토대도 없기 때문에 우리는 철학이 궁극적 의미를 산출하는 하나의 단위라고 더 이상 주장할 수 없다. 하지만 그 대신에 철학은 우리가 우리 자신을 되찾는 것이 아니라 우리 자신을 새롭게 다시 발명할 수 있도록 해주는 이야기들을 만들어낼 수 있다. 형이상학적 체계를 대신하여 정치적 허구가 그 자리를 차지하게 된 것이다.

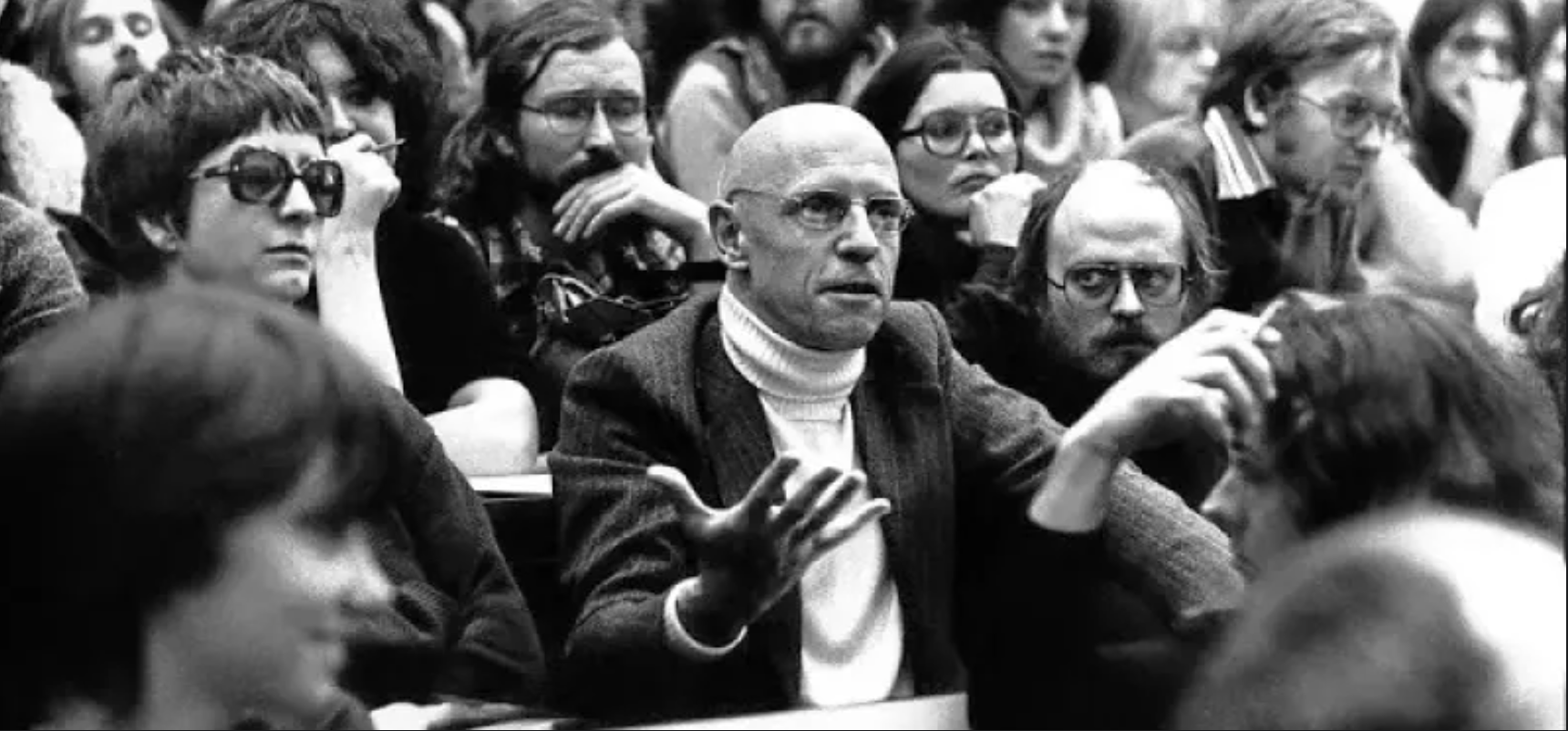

<미셸 푸코>, 프레데릭 그로, 배세진

🧠 20세기 프랑스의 철학자 푸코가 말한 철학의 임무 ― 역사를 다시 쓰는 이유

미셸 푸코(Michel Foucault)는 철학자이자 사상가로,

“광기, 죽음, 감옥, 욕망, 권력” 등 인간의 어두운 면을 통해 진리와 자유의 문제를 탐구한 인물이다.

그는 평생 동안 ‘배제된 사람들’의 역사를 이야기했다.

광기로 여겨져 사회에서 쫓겨난 사람들, 감옥에 갇힌 자들,

그리고 권력에 의해 침묵당한 수많은 목소리들.

푸코는 그들의 역사(histoires)를 복원하려 했다.

📚 푸코가 말한 “철학의 현대적 임무”

푸코에게 철학이란 단순히 개념을 연구하는 학문이 아니었다.

그는 철학의 역할을 이렇게 정의했다.

“은폐된 권력 관계를 드러내고,억눌린 목소리를 다시 말하게 하며,지배의 논리에 저항할 새로운 주체성을 만들어내는 일.”

즉, 푸코에게 철학은 세상을 해석하는 도구가 아니라 바꾸는 힘이었다.

그가 말한 철학의 임무는 다음과 같은 슬로건으로 정리할 수 있다.

* 권력에 숨겨진 구조를 비판하기

* 저항을 촉발하기

* 억눌린 이들이 스스로 말할 수 있게 하기

* 새로운 진실과 지식을 만들어내기

* 우리 자신을 새롭게 발명하기

* 그리고, 우리에게 ‘숙명적인 것’은 없다는 걸 보여주기

결국 푸코가 말한 철학의 목적은 한 문장으로 요약된다.

“우리의 삶을 바꾸기 위해 철학을 한다.”

🏛️ 니체에게서 배운 ‘기원의 부재’

푸코의 사상은 프리드리히 니체(Nietzsche)의 철학에서 깊은 영향을 받았다.

니체는 “우리가 믿는 진리나 본질은 애초부터 존재하지 않는다”고 말했다.

진리는 만들어진 것이며, 언제든 다시 해체될 수 있는 것이다.

푸코는 이 생각을 이어받아 이렇게 말한다.

“기원은 없다. 하지만 그 부재 속에서 우리는 새로운 것을 발명할 수 있다.”

즉, 철학은 잃어버린 진실을 찾는 게 아니라 새로운 이야기를 만들어내는 일**이라는 것이다.

우리는 과거의 순수한 본질로 돌아갈 수 없지만,

그 대신 스스로를 다시 창조할 수 있다.

🔄 형이상학에서 정치적 실천으로

기존의 철학은 ‘진리’나 ‘존재’ 같은 추상적인 문제에 몰두했다.

하지만 푸코는 이 틀을 깨고, 철학을 현실 속의 정치적 실천으로 옮겼다.

그에게 철학은 도서관이 아니라 거리 위에서,교단이 아니라 감옥과 병원, 권력의 현장에서 이루어졌다.

푸코는 철학을 통해 물었다.

“우리는 왜 이런 제도 속에 살고 있을까?”

“왜 어떤 사람은 ‘정상’으로, 다른 사람은 ‘비정상’으로 분류될까?”

그는 역사를 연구함으로써‘지식’과 ‘권력’이 어떻게 사람을 만들어내는지 보여주었다.

즉, 철학은 인간이 자유로워질 수 있는 길을 찾는 작업이었다.

🌱 푸코가 우리에게 남긴 메시지

푸코의 철학은 결국 희망의 철학이다.

그는 이렇게 말한다.

“우리는 언제나 다르게 될 수 있다.”

그 말은 곧, 인간의 삶이 절대적인 체제나 진리 아래 묶여 있지 않다는 뜻이다.

우리는 언제든 새로운 주체로서, 다른 방식으로 살아갈 수 있다.

그래서 푸코의 철학은 단지 과거를 비판하는 것이 아니라

“미래를 발명하는 힘”을 길러주는 사유다.

✨ 결론: 철학은 우리 자신을 새롭게 발명하는 일

푸코는 니체가 던진 도발적인 질문 ―

“진리는 어디에 있는가?” ― 에서 한 걸음 더 나아갔다.

그는 말했다.

“진리를 찾지 말고, 새로운 이야기를 만들어라.”

푸코에게 철학은 과거를 복원하는 일이 아니라,

자유를 위해 끊임없이 자신을 다시 쓰는 일이었다.

그가 남긴 사유의 유산은 우리에게 이렇게 속삭인다.

“기원은 없다. 그러나 그 부재 속에서, 우리는 언제나 다시 시작할 수 있다.”

'읽고 보고 생각한 것' 카테고리의 다른 글

| <럭키 데이 인 파리> Coup de Chance, 노장의 품격 +스포일러 (0) | 2025.11.14 |

|---|---|

| <머터리얼리스트>가 특별한 영화인 이유 +스포일러 포함 (0) | 2025.11.13 |

| 판옵티즘, 감시 관계의 내면화를 유발하는 것 - <미셸 푸코>, 프레데릭 그로 (0) | 2025.10.30 |

| 푸코가 말한 권력-지식(power-knowledge)의 관계 (0) | 2025.10.30 |

| 아리스토텔레스가 푸코를 만난다면 — 진리를 둘러싼 두 철학자의 대화 (0) | 2025.10.30 |

댓글